Dans le paysage des discriminations, l’âgisme reste paradoxalement l’une des formes les plus insidieuses et les moins discutées. Souvent perçu comme un problème affectant uniquement les seniors, il s’avère en réalité omniprésent, touchant toutes les générations. Cette discrimination sans âge révèle les préjugés profonds que nos sociétés nourrissent à l’égard du vieillissement, et appelle à une prise de conscience collective pour la combattre.

On estime que 6,3 millions de cas de dépression dans le monde sont dus à l’âgisme.

Une discrimination qui touche tous les âges

L’âgisme, défini comme une attitude discriminatoire basée sur l’âge, ne se limite pas aux clichés concernant les personnes âgées. En réalité, il peut affecter tout le monde, des jeunes professionnels jugés trop inexpérimentés aux seniors écartés pour être « trop vieux ». Ce phénomène traverse les générations et se manifeste à différents moments de la vie.

Une discrimination liée à l’âge qui touche une personne sur deux selon l’ONU et qui coûterait des milliards d’euros chaque année.

Pour les jeunes, l’âgisme peut se traduire par des difficultés à être pris au sérieux ou à obtenir des responsabilités en raison de leur « manque d’expérience ». De l’autre côté du spectre, les plus âgés se voient souvent marginalisés ou considérés comme dépassés, peu adaptés aux nouvelles technologies ou à l’évolution rapide du marché. Ces stéréotypes, bien que différents, partagent un point commun : ils enferment les individus dans des cases prédéfinies en fonction de leur âge.

Les stéréotypes de l’âge : un obstacle à l’inclusion

Le problème central de l’âgisme réside dans les stéréotypes qui lui sont associés. Pour les jeunes, il peut s’agir de l’idée qu’ils sont trop immatures pour occuper des postes à responsabilité ou qu’ils manquent de la vision nécessaire pour gérer des situations complexes. Pour les seniors, les préjugés incluent la perception qu’ils sont trop lents, réfractaires au changement, ou incapables de s’adapter aux nouvelles réalités professionnelles.

Ces stéréotypes ne se contentent pas de fausser les perceptions ; ils créent des barrières réelles dans les parcours professionnels, limitant les opportunités et contribuant à une exclusion systématique basée sur l’âge. Dans un monde qui valorise de plus en plus la diversité et l’inclusion, l’âgisme reste une forme de discrimination qui empêche la réalisation de ces idéaux.

France Silver Eco : 53% des candidats ont déjà ressenti de la discrimination liée à leur âge lors d’un recrutement, et 71% considèrent l’âge comme la principale difficulté pour retrouver un emploi.

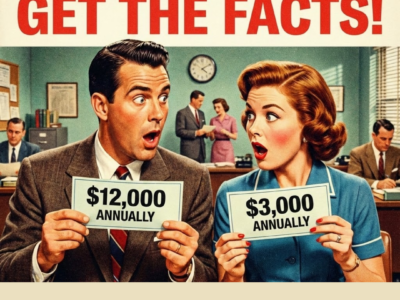

L’âgisme dans le monde du travail : un frein à la performance

Le monde professionnel est un terrain fertile pour l’âgisme. Les jeunes employés peuvent se voir refuser des promotions sous prétexte qu’ils n’ont pas encore assez « prouvé leur valeur ». À l’autre extrême, les employés plus âgés peuvent être poussés vers la sortie bien avant l’âge de la retraite, sous l’idée fausse qu’ils coûtent plus cher ou qu’ils ne sont plus aussi performants qu’avant.

L’article L 1132-1 du Code du travail indique : « aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte ».

Pour les entreprises, céder à l’âgisme représente un véritable risque. En écartant des talents simplement en raison de l’âge, elles se privent d’une diversité d’expériences et de perspectives qui est pourtant essentielle pour innover et réussir. L’interaction entre différentes générations peut, au contraire, enrichir la réflexion stratégique, favoriser le transfert de connaissances, et stimuler la créativité.

Combattre l’âgisme : vers une prise de conscience collective

Lutter contre l’âgisme commence par une prise de conscience des préjugés que chacun peut entretenir, souvent sans même s’en rendre compte. Cela implique de remettre en question les idées reçues sur ce que signifie être jeune ou vieux, et de reconnaître la valeur que chaque individu peut apporter, indépendamment de son âge.

Les entreprises ont un rôle crucial à jouer dans cette lutte. En adoptant des politiques de recrutement et de gestion des talents inclusives, elles peuvent s’assurer que l’âge ne soit pas un facteur limitant dans les opportunités de carrière. De plus, en favorisant des équipes intergénérationnelles, elles peuvent créer un environnement de travail où l’expérience et l’innovation coexistent harmonieusement.

En fin de compte, l’âgisme est une discrimination sans âge, car chacun de nous, à un moment ou un autre de sa vie, peut en être victime. Mais c’est aussi une discrimination que nous avons le pouvoir de surmonter. En adoptant une approche plus nuancée et plus respectueuse du vieillissement et de la jeunesse, nous pouvons créer des sociétés et des environnements de travail où chacun a la possibilité de s’épanouir pleinement, sans être jugé sur son âge.

Repenser notre rapport à l’âge, c’est reconnaître que chaque étape de la vie apporte son lot de compétences, de perspectives et de contributions uniques. C’est aussi comprendre que l’inclusion ne se limite pas à la diversité ethnique ou de genre, mais qu’elle englobe aussi une diversité d’âges, essentielle pour le progrès collectif.

En agissant dès maintenant contre l’âgisme, nous ne protégeons pas seulement les générations présentes, mais nous préparons également un avenir où chacun, quel que soit son âge, peut trouver sa place et contribuer à la société à sa manière.

More in:Actualité

Ce que Knight peut nous enseigner : pourquoi l’expérience devient l’actif stratégique de notre époque

Pourquoi les entreprises ne retiennent plus leurs talents clés

Et si on utilisait la tech pour ce qui compte aussi: notre carrière ?

Le CDI senior : vers une vraie reconnaissance de l’expérience ?

56 ans, un chiffre pivot. Vrai. Mais surtout 56 chiffres qui démontrent une valeur… dont on serait fous de se passer.

Taxer pour exister ? Le numérique mérite mieux qu’un réflexe défensif.